グリエルモはイタリア中西部の都市ペーザロで、父親も宮廷付き舞踏教師という家に1420年ごろ生まれ、少年時代から舞踏教師として活動を始めました。この時代のイタリア半島の諸国はお互いの独立を保ちながらも、支配者間では複雑な縁戚関係が結ばれており、そのつてもあって、グリエルモはミラノ、ナポリ、ウルビーノ、マントヴァなど各地の宮廷に招かれました。そこで踊りを教えたり、貴族の結婚式や国賓の来訪を記念する催し物の振付を担当した記録が残っています。しかし、宮廷への出入りも許されたとはいえ、やはりユダヤ人の出自は具合が悪かったのか、あるいは信仰上の理由あってか、1463年前後にカトリックの洗礼を受けて「ジョヴァンニ・アンブロジオ」と改名します。その後もヴェネツィアから爵位を授かったり、ミラノ公の宮廷から別の宮廷への使者をつとめたりもして「優れた舞踏教師にして立派な人物」と評されるに至りました。

フィレンツェを中心としたトスカナ地方の支配者・メディチ家の人々も、踊りを含めた諸芸術を厚く保護しました。同家のロレンツォ(1449〜1492)がトスカナ大公であった時代に、フィレンツェの繁栄は頂点に達したので、彼には「イル・マニフィコ

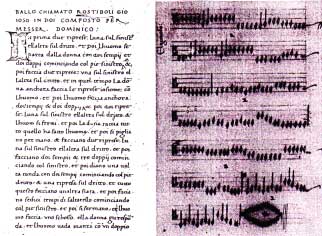

(Il Magnifico)」=「豪華な」「偉大な」大公という別名がつきました。ロレンツォは芸術家たちのパトロンとして彼らの活動を応援しただけでなく、自ら詩を書き、踊りの振付さえ残しました。そしてグリエルモは、彼の宮廷に仕えた記録はないものの、大公と文通のあったことが知られています。グリエルモの写本のひとつに残る『ラウロ』というバス・ダンスは、ロレンツォ大公の作品だと言われています(ラウロ(Lauro)とはロレンツォ(Lorenzo)の愛称で「月桂樹」の意もある)。